Die ornithologischen Folgen der Windkraft

Der Windkraftausbau an Land ist unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Gegenkräften in Deutschland spätestens 2019 weitgehend am Ende. Dabei ist der Windkraftausbau aktuell die einzige Stütze neben einem wesentlich geringeren Ausbau der PV die den Zuwachs 2017 der Erneuerbaren Energien im Stromsektor überhaupt noch nennenswert steigern konnte.

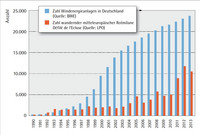

Zahl der Windenergieanlagen in Deutschland im Vergleich zur Zahl ziehender Rotmilane am Beobachtungspunkt Défilé de l’Ecluse. Ein paralleler Trend weist auf den vernachlässigbaren Einfluss der Windenergie hin

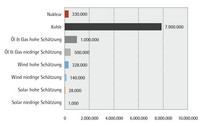

Vogeltote verursacht durch unterschiedliche Energieerzeugungsarten in den USA, Quelle: Benjamin K.Sovacool

Die Gründe sind vielschichtig, gehen aber alle in eine Richtung: Den Ausbau der Windenergie fast zum Erliegen zu bringen, so wie bei PV, Bioenergie, Wasserkraft schon geschehen. Natürlich stehen alte energiewirtschaftliche Interessen, insbesondere Kohle und Erdgas, aber auch die unterschwelligen Aktivitäten der Atomwirtschaft mit neuen Hoffnungen auf eine Atomrenaissance dahinter. Sie alle hoffen und arbeiten daran, wegen eines angeblich nicht zu verwirklichenden schnellen Ausbaus der Erneuerbaren Energien doch wieder auf die alten energiewirtschaftlichen Rezepte zurückgreifen zu können, als wenn es keine Klima- und Radioaktivitätsprobleme gäbe. Neben der Umstellung auf Ausschreibungen im EEG spielt der Konflikt um Vögel eine große Rolle. Dabei sind Windräder am Artenschwund von Vögeln gar nicht schuld.

Vielschichtige Einflüsse

Insbesondere der Wechsel von der EEG-Einspeisevergütung hin zu Ausschreibungen wirkt sich verheerend aus. Mit diesem Instrument soll der heutige Ausbau der Windkraft von jährlich etwa 5,5 auf das Regierungszubauziel von 2,8 Gigawatt (GW) staatlich verordnet gedrosselt werden. Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse liefern höchst besorgniserregende Ergebnisse, die Befürchtungen stützen, dass der kommende Ausbau der Windkraft weit unter den angepeilten Regierungszielen liegen wird. Auch die in der Koalitionsvereinbarung der GroKo angestrebte Erhöhung des Ausschreibungsvolumens für nur zwei Jahre ist viel zu wenig. Es bleibt die Frage, ob das überhaupt realisiert werden kann, da ja alles im Ausschreibungssystem und damit unter Ausschluss der Bürgerengagements bleibt.

Die meisten der bereits baurechtlich genehmigten Windparks, insbesondere von institutionellen Anlegern, haben keinen Zuschlag bekommen und können daher nicht gebaut werden. Ein Ergebnis von Ausschreibungen, die angeblich die Bürgerenergiegemeinschaften stützen sollen. Zwar haben nun die Ausschreibungsergebnisse einige Bürgerenergieprojektierer gewonnen, wovon viele noch keine baurechtlichen Genehmigungen haben. Sie müssen nun erst in die sehr teure Genehmigungsphase mit all den Hürden von Natur- und Anwohnerschutzauflagen. Zudem nehmen lokal die Widerstände einer immer lauter werdenden Schar von Windkraftgegnern weiter zu.

Diese absurden Ergebnisse der Ausschreibungen führen dazu, dass nach dem Bau einiger GW, noch unter der alten EEG-Regelung genehmigten Projekte, spätestens 2019 der Windkraftausbau an Land deutlich unter das Regierungsziel sinken wird. Ein Effekt, der in der PV schon seit Jahren zu beobachten ist. Dort liegen die jährlichen Zubauten seit drei Jahren bei etwa 1,5 GW, also weit unter dem Regierungsziel von 2,5 GW. Die Schließung bzw. Abwanderung vieler Windkraftplanungsbüros ins Ausland ist das erste schon wahrnehmbare Alarmsignal. Die Planungsbüros haben schlicht zu wenig Projekte.

Die baurechtlichen Genehmigungen werden also die zu erwartende Gesamtmenge des Windausbaus in Deutschland in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen. Folgende Tendenzen sind hier erheblich und führen allesamt zu einer Verringerung des Windkraftzubaus in den kommenden Jahren:

Bereits unter dem alten EEG geplante Windkraftprojekte werden wegen erheblichen Verzögerungen in der Genehmigungspraxis nicht mehr mit der EEG-Vergütung nach altem Recht verwirklicht. Eine Ausschreibung zu gewinnen ist angesichts des niedrigen Ausschreibungsvolumens oft utopisch. Die örtlichen Widerstände (Erhöhung der Genehmigungsauflagen, pauschale Ablehnung von Windkraftgegnern) nehmen erheblich zu, weshalb viele Antragsteller gleich von vornherein aufgeben. So ist dies Bayern längst wegen der 10H Regelung geschehen, dort wurden 2017 gerademal vier Neuanträge gestellt. Viele Windkraftgegner benutzen immer öfter Naturschutzargumente, insbesondere den Artenschutz von Vögeln, weil sie darin den entscheidenden Hebel gegen den Bau von Windkraftanlagen sehen. Die naturschutzfachlichen Auflagen werden immer restriktiver. Naturschutzverbände, insbesondere der Naturschutzbund Deutschlands (NABU) treiben die Genehmigungsauflagen unentwegt nach oben.

Immer größere naturschutzfachliche Auflagen

Naturschutzverbände in Baden Württemberg haben nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 2. Januar 2018 den Genehmigungsbehörden im Lande vorgeworfen, viel zu lasche Kriterien für den Natur- und Artenschutz anzuwenden (1). Dabei wurden nach einem Bericht der Landesregierung in den Jahren 2015 bis 2017 von 430 beantragten Windkraftprojekten 130 meist auch aus Gründen des Naturschutzes abgelehnt. Genehmigt wurden in den letzten drei Jahren also nur etwa 100 Projekte jährlich. Eine viel zu geringe Zahl, wenn man bedenkt, welchen hohen Beitrag die Windkraft für den Klimaschutz und Atomausstieg mit dem Ersatz von Kohle und Atomkraft in den nächsten Jahren gerade in den südlichen Bundesländern erbringen muss. Sollten sich die Naturschützer wie der NABU mit ihren Forderungen nach weiter erheblich erhöhten Genehmigungsauflagen durchsetzen, werden sie den Windkraftausbau nicht nur im Süden Deutschlands völlig zum Erliegen bringen.

In Bayern kann man das genau beobachten. Dort hat die seit zwei Jahren gültige Abstandregelung 10H, mögliche Windkraftprojekte in bebauungsferne Bereiche abgedrängt, wo aber meist intakte Naturräume vorliegen. Wie es dabei bauwilligen Investoren geht, kann man in Hammelburg beobachten. Dort hat eine Waldgenossenschaft im Wald, weit weg von jeglicher Bebauung, tatsächlich einen der wenigen Bauanträge gestellt, die außerhalb von 10H liegen. Anschließend hat die untere Naturschutzbehörde unentwegt bereits erstellte Vogelgutachten verworfen und neue zeitaufwendige Gutachten mit nachträglich erhöhten Auflagen gefordert. Nun wird das ganze Projekt in Frage gestellt, da es Überflüge von Rotmilanen über dem beantragten Gebiet gegeben haben soll. Wohlgemerkt keine Horste in der näheren Umgebung, sondern lediglich Überfliegungssichtungen.

Schafft es ein Investor oder eine Genossenschaft sich gegen die schier unüberwindliche Gemengelage von Hindernissen wie Ausschreibung, Flächenbeschaffung, Finanzierung, Streit mit örtlichen Windkraftgegnern der St. Florians Fraktion und anderen Hürden tatsächlich durchzusetzen, dann kommen noch die Vogelschützer und setzen oftmals den endgültigen K.o.-Schlag gegen das Projekt. Bezeichnenderweise kennen die örtlichen Windkraftgegner den Hebel des Vogelschutzes und nutzen ihn weidlich für ihre Interessen aus. Sie waren zwar meist noch nie als engagierte Naturschützer aufgefallen, aber wenn es um die Verhinderung des Windrades vor dem Dorfe geht, dann behaupten sie schnell, dass die Windräder ungeheuerliche Vogelschredder sind.

Klimawandel eine der Hauptursachen des globalen Artenschwundes

Doch wie sieht es denn wirklich um die Gefährdung von ganzen Vogelpopulationen durch die Windkraft aus? Ist sie denn tatsächlich die Ursache für die Bestandsgefährdung von ganzen Vogelpopulationen, wie es insbesondere der NABU und die Wildtierstiftung behaupten?

Tatsächlich sind viele Vogelarten, wie auch andere Arten in Deutschland und der gesamten Welt, massiv vom Aussterben bedroht. Daher sind Artenschutz und Naturschutz eine der vordringlichsten globalen Aufgaben. Der Ausbau der Windkraft ist aber nicht die Ursache für den massiven Artenverlust, den die Erde derzeit erlebt.

Der Artenverlust auf der Erde hat eine Dimension erreicht, wie noch nie in der jüngeren Erdgeschichte. Hauptursache ist der Klimawandel. In einer in "Science" veröffentlichten Metastudie (2) wird dargestellt, wie der Artenverlust mit der Welttemperatur massiv zunimmt. Aktuell liegt das Aussterberisiko bei 2,8 Prozent. Das heißt, dass im Moment global 2,8 Prozent der Arten auszusterben drohen. Bei einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2 Grad steigt es auf 5,2 Prozent, bei 3 Grad bereits auf 8,5 Prozent. Bei einem Anstieg von 4,3 Grad liegt das Aussterberisiko bei 16 Prozent. Das bedeutet, es würde jede sechste Art aussterben, möglicherweise auch der Mensch.

Neben dem Klimawandel gibt es andere Hauptursachen für den Artenschwund. Zu ihnen gehört die großflächige Abholzung und Zerstörung von Naturräumen durch eine immer schnellere Flächenversiegelung und der Rohstoffabbau im Tagebau z.B. von Ölsanden in Kanada, von Kohle in Kolumbien, Uranabbau in Niger um nur wenige Bespiele zu nennen. Auch die weltweite Vernichtung von Regenwäldern durch eine Ausweitung von intensiver Ladwirtschaft spielt eine zentrale Rolle. Dies bedeutet, dass die stärkste Bedrohung der Arten vom Klimawandel ausgeht. Windräder und andere Erneuerbare stoßen im Betrieb keine Klimagase aus oder sind klimaneutral. Der Ausbau der Windkraft mit dem Ziel einer 100%-igen Versorgung mit Erneuerbaren Energien ist daher ein wesentlicher und unverzichtbarer Beitrag zum weltweiten Artenschutz.

Der Vorwurf, auch bei Windkraftinvestitionen im Wald würden Abholzungen die Arten gefährden, läuft ins Leere. Zum einen sind die durch Windkraft verursachen Abholzungen viel zu gering um nennenswert den Naturraum bis zur lokalen Bestandsvernichtung zu verringern. Zum anderen werden in Deutschland hohe Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen für Windprojekte gestellt. Diese haben insbesondere für Greifvögel neue Lebensräume geschaffen, weshalb sich mit dem Ausbau der Windenergie viele Bestände erholen konnten.

Die Windkraft wird also benötigt, um große Teile dieser Ursachen für den globalen Artenschwund zu beseitigen. Ihre CO2 freie Stromerzeugung wird dringend gebraucht, um die CO2- und Methanemissionen aus den fossilen Kohle-, Erdöl- und Erdgaskraftwerken zu vermeiden. Mit Ökostrom betriebene Wärmepumpen ersetzen Öl und Gasheizungen und ökostrombetriebene E-Mobile Benzin und Diesel. Die Windkraft kann und muss also erheblich zum Klimaschutz beitragen. Wer Windkraft vor Ort z.B. wegen des lokalen Artenschutzes verhindert, befördert nur die Erderwärmung und wird so ein beschleunigtes Aussterben der Arten in den nächsten Jahrzehnten erleben.

Ausbau der Windkraft ist keine Bestandsgefährdung für Vögel

In umfangreichen Untersuchungen hat Oliver Kohle vom Schweizer Umweltbüro Nussbaumer/Kohle die Faktenlage mit verschiedenen Studien, wie die Progress-Studie oder die Schweizer Vogelzugstudie analysiert (3). Die wichtigsten Ergebnisse der Studien sind: Windkraftanlagen stellen kein erhöhtes tödliches Risiko für bedrohte Vogelarten dar. Ausgewertet wurden verschiedene Daten zu den Todesursachen von als windkraft-sensibel eingestuften Vogelarten sowie zu der Entwicklung ihrer Bestände.

Die Studien ergaben, dass parallel zum rasanten Ausbau der Windparks in Deutschland der Bestand der gefährdeten Vogelarten ebenfalls angestiegen ist. Der Bestand des Rotmilans in Deutschland etwa hat in den vergangenen 15 Jahren um 40 % zugenommen, trotz des Baus von 26.000 Windenergieanlagen. Auch die Bestände von Schwarzstorch, Seeadler, Uhu und anderer als windkraft-sensibel geltenden Vogelarten haben sich deutlich erhöht. Die Studien verweisen darauf, dass die oben genannten Vogelarten aus der Liste gefährdeter Vögel inzwischen sogar gestrichen wurden. Grund dafür ist, dass die Hauptursachen für die Bedrohung rückläufig sind. Im Verhältnis zu anderen Todesursachen wie Stromtod durch Hochspannungsleitungen, Verkehrstod oder Vergiftung ist die Gefahr einer tödlichen Kollision mit Windrädern verschwindend gering.

Insbesondere der Stromtod an Leitungen ist stark zurückgegangen, da ein noch unter Rot-Grün verabschiedetes Gesetz Vogelschutzmaßnahmen an Hochspannungsleitungen oder Erdverkabelungen zum Schutze der Vögel fordert. Dieses Gesetz hat gewirkt und dem Artenschutz einen großen Erfolg beschert. Die Datenanalysen der Studien haben ergeben, dass die Verluste von Rotmilanen durch Windenergie unter einem Prozent der Gesamtverluste liegen. Die Behauptung, Windkraft wirke sich negativ auf bedrohte Vogelarten aus, wie sie von Windkraftgegnern seit Jahren aufgestellt wird, ist also wissenschaftlich schlicht nicht haltbar.

Bislang wurde der Rotmilan von den Vogelschutzwarten als stark gefährdete Vogelart durch Windenergieanlagen dargestellt. Abgeleitet wird das erhöhte Risiko im Wesentlichen aus den Erhebungen des Landesumweltamtes Brandenburg, der einzigen Fundkartei für Anflugopfer an Windenergieanlagen in Deutschland. Jedoch weist die Kartei nur vereinzelt Fundmeldungen von bedrohten Vogelarten unter Windenergieanlagen auf, sodass sich daraus keine Schlussfolgerungen ziehen lassen. Allein auf die Aussagekraft der Kartei zu setzen, verzerrt massiv die Realität. Die Zahl der Funde von toten Vögeln unter Windkraftanlagen ist im Verhältnis zur Bestandsgröße und den jährlichen Verlusten verschwindend gering. Deshalb sind von Nussbaumer/Kohle andere Faktoren, wie etwa das Verhalten der Vögel an Windkraftanlagen und der Umbau des Stromnetzes ausgewertet worden. Eine umfassende Auswertung aller zur Verfügung stehenden Daten hat ergeben, dass Windkraft sich nicht negativ auf die Rotmilanbestände und andere bedrohte Vogelarten auswirkt. Auch die im letzten Jahr viel zitierte Progress-Studie, wonach der Mäusebussard plötzlich zur gefährdetsten Greifvogelart hochstilisiert wurde, leidet an erheblichen systematischen Fehlern.

In der Fundkartei für Kollisionsopfer der Vogelschutzwarte Brandenburg nimmt der Mäusebussard nach absoluten Zahlen den ersten Platz ein. "Trotz des ersten Platzes entspricht die Zahl der Funde wegen der Häufigkeit des Mäusebussards nur einem Anteil von verschwindend geringen 0,01 % der Verluste", so Dr. Oliver Kohle, Autor der Schweizer Studie. "Der Rückgang der Verluste durch das Stromnetz ist 100-mal höher als die Zunahme durch die Windenergie."

Nicht zuletzt schüren solche fehlerhaften und unvollständigen Analysen die Konflikte mit den Naturschutzorganisationen. Basierend auf den inkorrekten Aussagen der Progress-Studie fordert der NABU eine Kopplung des Windenergieausbaus an die allgemeine Populationsentwicklung. Bei abnehmenden Beständen sollen gar bestehende Windkraftanlagen abgebaut werden. Die Studie des Schweizer Umweltbüros deckte die Fehlerhaftigkeit und die Regressivität dieser Forderungen auf und weist darüber hinaus die erfolgreiche Koexistenz von Mäusebussarden und Windkraftanlagen nach.

US Studien zeigen Tötungsrisiken unterschiedlicher Energiearten

In den USA wurden ebenso die Ursachen für den Vogeltod durch Energieanlagen untersucht (4). Die direkten durch Energieerzeugung verursachten Vogeltoten durch Kohlekraft und Kernenergie sind wesentlich höher als durch Windkraft.

Die Studie von Benjamin K. Sovacool zeigt auf, dass pro erzeugter Gigawattstunde elektrischen Stromes aus Windkraft und Nuklearenergie etwa 0,3 bis 0,4 Vogeltote verursacht werden. Fossile Kraftwerke dagegen töten mit 5,2 Vogeltoten mehr als 10 mal so häufig. Windkraft, welche die Stromerzeugung aus konventionellen Energiequellen ablöst, trägt damit zweifach zum Artenschutz von Vögeln bei. Ganz abgesehen vom Rückgang der Schadstoffemissionen und des Flächenverbrauchs bei der Rohstoffgewinnung ist der Klimaschutz auch ornithologisch wichtig.

Leider werden diese Zusammenhänge in weiten Bereichen der Artenschützer nicht gesehen und so kommt es aber genau mit der Begründung des Artenschutzes zu einer zunehmenden Ablehnung von Windkraftprojekten. Genehmigungsbehörden stellen immer höhere Anforderung an den Schutz der Vogelwelt, die in zunehmenden Fällen dazu führen, dass Windkraftanlagen auch in Gebieten, wo sie verträglich mit der Vogelwelt erbaut werden können, nicht mehr genehmigt werden.

Diese Entwicklung ist höchst bedenklich. Genehmigungsbehörden, die wegen des Artenschutzes Windkraftanlagen pauschal ablehnen, behindern somit in höchstem Maße das Ziel des Artenschutzes. Umweltbehörden und Naturschutzverbände entpuppen sich somit zum Mitverursacher des Artenschwundes, obwohl sie doch gerade mit dem Ziel des Artenschutzes argumentieren. Auch wenn Windkraftausbau und Vogelschutz Partner und keine Gegner sind häufen sich dennoch die negativen Entwicklungen in einer restriktiven Genehmigungspraxis, die zwar den Ausbau der Windkraft erheblich unter Druck setzt, dem Artenschutz von Vögeln aber nicht dient.

Wissenschaft der Lebendbeobachtung statt Todfundzählungen

Die gesamte pseudowissenschaftliche Methodik von Artenschützern, wie NABU oder Vogelschutzwarten, muss endlich hinterfragt werden. Aktuell wird lediglich auf Todfunde unter Windkraftanlagen gesetzt. Die gefundenen toten Vögel werden automatisch dem Windrad als Todesursache zugeordnet. Da sehr wenige tote Vögel trotz intensiver Suchaktionen gefunden werden, wird dann mit höchst fragwürde Hochrechnungen über Dunkelziffern von nicht gefundenen Todfunden gearbeitet. Angeblich werden die vom Windrad totgeschlagenen Vögel von aßfressenden Tiere gleich aufgefressen, weshalb man mit bis zu über hundert Mal mehr als den gefunden Vögeln rechnen müsse, die Rotoren angeblich erschlagen haben sollen. Eine höchst fragwürdige und wissenschaftlich nicht haltbare Methode.

Viel sinnvoller wäre eine Wissenschaft, die Lebendzählungen von Populationen in der Nähe von Windkraftanlagen durchführt, mit Verhaltensbeobachtungen, wie sich denn die Vögel im Umfeld der Windkraftanlagen verhalten. Können Sie ein Vermeidungsverhalten bei den Rotoren entwickeln oder fliegen sie dumm hinein, wie es viele Artenschützer ohne Belege einfach behaupten. Es gibt bereits erste Ansätze mit Kamerabeobachtungen, die belegen, dass Rotmilane sehr wohl im Bereich der Windkraftanlagen fliegen können, ohne von ihnen in nennenswerter Zahl geschlagen zu werden. Auch Wanderfalken wachsen quicklebendig im Nistkasten am Windradturm auf.

Ein Windmüller hatte es gewagt und an seinem 2 MW großen Windrad bei Gütersloh einen Nistkasten für Falken anzubringen. Ganz im Gegensatz zu den Vorstellungen vieler Artenschützer, von NABU bis Vogelschutzwarten. Sie fordern aktuell sogar, ein Windrad nur im Abstand von 1 bis 3 km zum Brutplatz von Wanderfalken zu genehmigen. Mit Erstaunen und großer Freude beobachtete das lokale Naturschutzteam im Sommer 2017, dass das Wanderfalkenpaar nicht von den Rotorblättern erschlagen wurde, sondern sogar erfolgreich junge Vögel ausbrütete, die heute flügge sind und quietschfidel um die Windkraftanlage fliegen. Aber nun kommt die örtliche Naturschutzbehörde und will den Nistkasten abbauen, um die munteren Wanderfalken vor den Rotorblättern zu schützen (5). Die Behörde steckt aber in einer Zwickmühle, denn nach dem Naturschutzgesetz dürfen Nistkästen geschützter Vögel nicht entfernt werden.

Das erfolgreiche Brüten der Wanderfalken direkt am Windrad wirft natürlich erhebliche Fragen auf. Denn offensichtlich ist die Behauptung, Windkraftanlagen gefährden den Bestand von Wanderfalken nicht wissenschaftlich untermauert und auch bei anderen Vogelarten verdichten sich die Hinweise, dass die Ablehnungsgründe vieler Naturschutzbehörden wissenschaftlich nicht haltbar sind. Sollte sich dies verdichten, so kämen auf die staatlichen Behörden erhebliche Schadensersatzforderungen zu, weil sie mit der wissenschaftlich nicht begründbaren Verweigerung der Genehmigungen erheblichen wirtschaftlichen Schaden erzeugten.

Jedenfalls sind die Windkraftverbände wie der Bundesverband Windenergie (BWE) gut beraten, endlich sich offensiv dieses Themas zuzuwenden und Lebendzählungen und Verhaltensforschung von Vögeln und Fledermäusen zu fordern, statt sich nur mit der Diskussion um Todfunde unter Windkraftanlagen abzufinden.

Staatlich organisierte Mediation

Eine wesentliche Rolle zur Versachlichungen und zur Klärung des Zielkonfliktes Naturschutz und Energiewende wird das 2016 gegründete Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) spielen können und müssen. Das KNE unterstützt die Umsetzung einer naturverträglichen Energiewende. Das Zentrum trägt mit seinen Aufgaben zu einer Versachlichung von Debatten und zur Vermeidung von Konflikten des Naturschutzes in der Energiewende bei. Das KNE steht allen Akteursgruppen einer naturverträglichen Energiewende - unter anderem der Politik, den Energieunternehmen, dem Naturschutz und Kommunen sowie Behörden - für die Bearbeitung von Konflikten, die sich im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien mit dem Naturschutz ergeben, zur Verfügung. Es berät Akteure zu naturschutzfachlichen und prozessgestaltenden Aspekten bei der Umsetzung von Projekten. Außerdem moderiert es Gespräche zwischen den Akteuren und stellt im Bedarf speziell fortgebildete Mediatorinnen und Mediatoren zur Verfügung. In Seminaren, Workshops und Vorträgen bietet es Einblicke in praxisrelevante Handlungsmöglichkeiten zur Prävention von Konflikten.

Bei allen Fragen, die im Zuge einer naturverträglichen Energiewende auftreten, unterstützt das KNE die Akteure mit fundierten Auskünften und Hinweisen, fachlich begründete Entscheidungen zu treffen. Neueste Erkenntnisse aus Politik, Wissenschaft, Rechtsprechung und Berufspraxis werden anschaulich aufbereitet. Als Dialogzentrum lädt es die Akteure dazu ein, sich über veränderte Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen untereinander auszutauschen. Als neutraler und kompetenter Ansprechpartner gestaltet das KNE bedarfsgerechte Dialogformate zur gemeinsamen Erarbeitung von Lösungen. Allen Investoren, Energiegemeinschaften, Planern, unteren und oberen Naturschutzbehörden, Politikern, Journalisten, die vor Ort mit den Konflikten Erneuerbare Energien und Naturschutz befasst sind, ist nur zu empfehlen, sich sachkundigen Rat beim KNE einzuholen. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien darf nicht länger durch unsachgemäße Beurteilung und Pseudowissenschaften dieser Fragen behindert werden.

Wenn dies nicht gelingt, wird der so verhinderte Klimaschutz über die weiter rasant ansteigende Erderwärmung den schon dramatischen globalen Artenschwund weiter beschleunigen. Arten, zu deren angeblichen Schutz vor Ort ein Windrad oder Wasserkraftwerk verhindert wurde, wird es dann auch dort in einigen Jahrzehnten nicht mehr geben. Ein starker Ausbau der Windkraft ist aus Klimaschutzgründen geboten. Wird er großflächig verhindert, wird die Erderwärmung viele Arten auch am Ort des nicht gebauten Windrades aussterben lassen.

Weiterführende Informationen zum KNE:

Das KNE: https://www.naturschutz-energiewende.de/ueber-uns/

Der KNE-Mediatorenpool: https://www.naturschutz-energiewende.de/konfliktberatung/mediatorenpool/

Das KNE-Vortragsangebot: https://www.naturschutz-energiewende.de/fachinformationen/vortragsangebot/

Fußnoten

(2) Urban, M. C. (2015): Accelerating extinction risk from climate change. In: Science, Vol. 348 no. 6234 pp. 571-573, (1. Mai 2015), DOI:10.1126/science.aaa4984.

(3) https://www.kn-sa.ch/rotmilan

(4) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112000857

Hans-Josef Fell