Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Teil 1: Grundlagen: Mehrfachfunktionen erkennen und nutzen – die Gebäudehülle bietet vielfältige Möglichkeiten für Solarenergie. In einer 4-teiligen Serie berichtet die SONNENENERGIE über Grundlagen, aktuelle Trends und langfristige Entwicklungen der bauwerkintegrierten Photovoltaik (BIPV). Im ersten Teil werden das Potenzial, die relevanten Teile in der Gebäudehülle sowie die Möglichkeiten der Mehrfachnutzung aufgezeigt.

Photovoltaik auf Membranen erschließt völlig neue Einsatzfelder. Die Zellen sind flexibel und können sich großen, auch luftgefüllten Tragwerken anschmiegen, Foto: Hightex GmbH, Bernau am Chiemsee

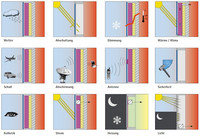

BIPV-Lösungen bieten gegenüber aufgesetzten PV-Anlagen eine weitaus größere Vielfalt an Mehrfachfunktionen: Neben der Basisfunktion Stromerzeugung können dies die Möglichkeit der Tageslichtnutzung, verschiedenste Schutzfunktionen, aber auch Kombinationsmöglichkeiten mit LEDs, Mobilfunkantennen oder Alarmfunktionen sein, Grafik: ISET/Bendel/Funtan

Der Ausbau der Solarstromnutzung innerhalb des Gebäudebereichs erfolgte bislang fast ausschließlich in Form von Aufdachmontagen. Dass man damit die Gebäudehülle komplett ersetzt, ist noch immer die große Ausnahme. Dies liegt unter anderem daran, dass die Realisierung durchaus anspruchsvoller ist.

Schon bei der Begrifflichkeit beginnt es: Die Integration von Photovoltaik wird meist als „Gebäudeintegrierte Photovoltaik“ (GIPV), englisch „Building-integrated photovoltaics“, kurz BIPV, bezeichnet. Heinz Hullmann, apl. Professor an der Leibniz Universität Hannover, plädiert dafür, den Begriff auf „Bauwerkintegrierte Photovoltaik“ (BIPV) auszuweiten, da auch andere Flächen nutzbar sind, etwa auf Vordächern oder Lärmschutzwänden, die zwar Bauwerke, dafür aber keine Gebäude seien. Hullmann ist Leiter der Fachgruppe „Bauwerkintegrierte Photovoltaik“ des in Koblenz ansässigen Bundesverbandes Bausysteme.

In dieser Serie wird auch wiederholt die thermische Nutzung von Solarenergie oder auch die Integration von anderen innovativen Glastechnologien wie Salzspeicher in Isolierglas, vorgestellt werden. Damit möchten wir betonen, dass die Photovoltaik lediglich eine mögliche Technologie zur Gewinnung von Sonnenenergie über die Gebäudehülle ist.

30% des Strombedarfs aus Gebäudehülle

Aktuell beginnt die BIPV, bei Architekten und Bauherren mehr und mehr Anklang zu finden: Beispielsweise wurden bei Bahnhofsneubauten in Utrecht (2010), Turin und Rotterdam (beide 2012) Solarzellen in die Dachhaut integriert. Ähnliches gilt für etliche Fußballstadien, Industrie- und Gewerbebauten sowie private Projekte.

Das Potenzial für BIPV in Deutschland ist tatsächlich erst im Ansatz erschlossen: Laut Dena-Gebäudereport 2009 gibt es hierzulande rund 18 Mio. Wohngebäude. Hinzu kommen wohl um die 1,5 Mio. Nicht-Wohngebäude. Zusammen existieren also rund 20 Mio. Gebäude. Das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft (IUE) der Technischen Universität Hamburg-Harburg hat unter Leitung von Martin Kaltschmitt für die Gebäudedächer ein technisch nutzbares Flächenpotenzial von 742 Mio. m2 ermittelt. Hinzu kommen noch einmal 348 Mio. m2 Fassadenflächen.

Zusammen stehen für Solarenergienutzung rund 1.000 km2 zur Verfügung. Mit rund 900 km2 entspricht das einer Fläche, die 20% größer ist, als die des Bundeslandes Berlin 1). Volker Quaschning von der HTW Berlin rechnet für die Zeit beim Erschließen des Potenzials mit einem Wirkungsgrad von 18–20%. Geht man von nur 18% aus, ergibt sich eine installierbare Leistung von 196,2 GWp, mit der sich jährlich 176,6 TWh Strom gewinnen ließen. Bezogen auf den deutschen Jahresstrombedarf von 584 TWh bedeutet dies einen Anteil der möglichen Stromgewinnung allein aus der Gebäudehülle von rund 30%. Davon abzuziehen sind freilich noch Flächen für Solarthermie, sofern keine Hybridkollektoren zum Einsatz kommen, die beide Nutzungen auf derselben Fläche miteinander kombinieren.

Akteure aus verschiedenen Branchen

Anders als bei Aufdach-PV-Anlagen sind bei bauwerkintegrierten Anlagen eine Vielzahl an Akteuren möglich. Das fängt schon bei der Herstellung an: Die Module kommen entweder von klassischen PV-Produzenten, die Module zur Gebäudeintegration nebenher im Programm haben oder von Glasherstellern, die zumeist einzig und allein BIPV-Produkte anbieten. Die Anbieter von Montagesystemen sind meist Produzenten von Stahl- oder Aluminiumprofilen, die bislang schon Pfosten-Riegel-Konstruktionen für den Fassadenbereich anbieten.

Wie später in dieser Serie dargestellt wird, sind die Anbieter von BIPV-Modulen oft kleinere Manufakturen, die individuelle Projektlösungen anbieten. Viele Architekten haben noch Vorbehalte dahingehend, dass sie bei der Einbeziehung von BIPV Planungsrisiken eingehen oder sich gestalterisch einschränken.

Der Schritt in den Massenmarkt steht noch bevor

„Meist hat man heute Leuchtturmprojekte, aber noch wenig Masse, mit der man Wirkung erzielen würde“, sagt Martin Rüttgers, Leiter von „SCHOTT Architecture + Design“ in Mainz, die bereits zahlreiche Projekte wie den Expo-Pavillon 2010 in Shanghai oder die Stillwell-Avenue Metrostation in New York mit gebäudeintegrierten PV-Lösungen ausgerüstet haben. Es gehe darum, Fassadenbauer zu befähigen, auch die elektrische Installation zu übernehmen und Architekten von den Rastermaßen zu überzeugen, damit nicht immer kostspielige Sonderanfertigungen gemacht werden müssen. Gesamtwirtschaftliche Betrachtungen könnten den Beweis antreten, dass BIPV auch durchaus wirtschaftlich sein könne.

Bereits seit zwanzig Jahren setzt sich Christian Bendel für BIPV ein: „Schon auf der Handwerksmesse 1992 in Frankfurt am Main habe ich das Postulat des Mehrfachnutzens formuliert“, erzählt der Sachverständiger für photovoltaische Anlagentechnik aus dem hessischen Schauenburg. In der damaligen Zeit hatte auch Architekt Thomas Herzog in München ein Privathaus mit der ersten gebäudeintegrierten Solarfassade ausgerüstet. Bendel gründete damals am ISET-Institut in Kassel ein eigenes Arbeitsgebiet zur BIPV und brachte die Entwicklung von sogenannten „Multielementen“, die mehrere Funktionen in einem Bauteil übernehmen, voran.

Heute setzen sich Architektur-Professoren wie Brian Cody aus dem österreichischen Graz für eine selbstbewusste Architektursprache ein, die zum einen ästhetisch überzeugt, zum anderen über deren Außenhaut der Umwelt mehr zurückgibt, als sie für die Herstellung benötigt hat (siehe Interview am Ende des Artikels).

Vielfältige Anwendungsbereiche

In der Gebäudehülle bietet sich ein breites Spektrum an Anwendungsfeldern für Solartechnik: Die Dachfläche kann komplett durch Solarmodule ersetzt werden (Bild 3). PV-beschichtete Metalldächer oder in Folien integrierte Dünnschichtzellen bieten die Möglichkeit einer besonders einfachen Montage (Bild 4). Künftig werden auch PV-Folien Bestandteil textiler Membrandächer werden (Bild 1). Transparente Dachstrukturen lassen schon heute an vielen Projekten Tageslicht ins Gebäudeinnere (Bild 5). Für denkmalpflegerisch sensible Bereiche sind PV-Dachziegel in verschiedensten Formen und Farbgebungen auf dem Markt erhältlich.

Auch im Fassadenbereich sind die Solarlösungen ähnlich vielfältig: Der Bauherr hat die Wahl zwischen opaken Solarfassaden, die meist als Kaltfassade ausgeführt werden (Bild 6) sowie transparenten Varianten für Warmfassaden, die entsprechend ihrer Lichttransmission für mehr oder weniger Tageslicht sorgen und so, auch in Kombination mit einfachem Wärmeverbundglas, den Klimatisierungsbedarf des Gebäudes beeinflussen (Bild 7). Auch der Einsatz von PV in Oberlichtern, Klapp- oder Schiebeläden, Sonnenschutzlamellen an Brüstungen und in Vordächern erweitert den Spielraum für den Gestalter (Bild 8).

Mehrfachfunktionen nutzen

BIPV-Lösungen bieten gegenüber aufgesetzten PV-Anlagen auch eine größere Vielfalt an Mehrfachfunktionen: Neben der Ästhetik und der Basisfunktion der Stromerzeugung können sie ganze Gebäudeteile ersetzen, transparente Module geben die Möglichkeit der Tageslichtnutzung. Deren Teilverschattung eröffnet im Einzelfall die Möglichkeit, auf eine Klimaanlage zu verzichten bzw. sie sparsamer zu dimensionieren. Neben den klassischen Schutzfunktionen vor Witterung, Wärmeverlust und Schall können die PV-Elemente aber auch die Abschirmung gegenüber elektromechanischer Strahlung bieten. Dies kann in Gewerbebauten eine wertvolle Zusatzleistung sein.

Kombination mit anderen Innovationen

Etliche Indachsysteme kombinieren zudem Photovoltaik, Solarthermische Anlagen sowie Dachfenster in einem Rastermaß. Es besteht auch die Möglichkeit, hinterlüftete PV-Elemente zur Wärmegewinnung zu nutzen oder PV-Elemente im Winter zeitweise zu Beheizen um Schneelasten zu entfernen. Darüber hinaus können in Glas-Glas-Modulen lichtemittierende Dioden (LEDs) die Gebäudehülle farbig beleuchten und so zur „Medienfassade“ machen. Auch eine Beleuchtung des Innenraums ist darüber denkbar, durch entsprechende optische Streuelemente ist für eine gleichmäßige Lichtverteilung zu sorgen. Zum Sonnenschutz können auch schaltbare Gläser bzw. zur Wärmegewinnung in die Glasscheiben integrierte Phasenwechsel-Speicherelemente eingefügt werden (nächste Folge).

Stromerzeugung sowie zugleich das Senden bzw. Empfangen von hochfrequenten Kommunikationssignalen ermöglicht eine bereits beim ISET in Kassel entwickelte Antennenanlage. Diese gliedert sich optisch komplett in die Fassade ein, sie reduziert Funkschatten, hat aber auch eine reduzierte Sendefeldstärke, was der Elektrosmogbelastung in Wohnsiedlungen entgegenwirkt. Eine weitere intelligente Zusatzfunktion kann die einer Alarmanlage sein, wenn in den Spannungskreis einer PV-Anlage eine modulierte Hochfrequenz eingekoppelt wird, welche Alarm schlägt, sobald sie unterbrochen wird (Bild 10).

Im Fortgang dieser Serie werden die vielfältigen Anforderungen und Chancen der BIPV an aktuellen Beispielen präsentiert. Die nächste Folge behandelt die Komponenten und Montagesysteme. Danach geht es um Planung und Realisierung, den Abschluss bilden Fragen um die Kosten und die Wirtschaftlichkeit. Der Autor freut sich über die Zusendung von Diskussionsbeiträgen und aktuellen Projektbeispielen aus der Branche.

Termine

13.-14. November 2012: Internationaler Kongress Bauhaus.SOLAR, Erfurt: www.bauhaus-solar.de

5. März 2013: „5. Anwenderforum Bauwerkintegrierte Photovoltaik“ im Rahmen der OTTI-Photovoltaikwoche in Bad Staffelstein: www.otti.de

Fußnoten

Kaltschmitt, M.; Streicher, W.; Wiese, A. (Hrsg.) (2012): Erneuerbare Energien – Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte; Springer, Berlin, Heidelberg, 5. Auflage. ISBN 978-3-642-03248-6, € 59,95, voraussichtlicher Publikationstermin 31.10.2012

Weitere Informationen

Alwitra Flachdach-Systeme GmbH & Co.: www.alwitra.de

Bundesverband Bausysteme e.V., Fachgruppe „Bauwerkintegrierte Photovoltaik“: www.bv-bausysteme.de

Centrosolar AG: www.centrosolar.de

Dr.-Ing. Christian Bendel: www.photovoltaik-sachverstaendiger.de

ENERGY DESIGN CODY: www.energydesign-cody.com

Hightex GmbH: www.hightexworld.com

MGT-esys GmbH: www.mgt-esys.at

Prof. Dr. Volker Quaschning: www.volker-quaschning.de

SCHOTT AG Architecture + Design: www.schott.com/architecture

Technische Universität Graz: www.ige.tugraz.at

Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH): www.tu-harburg.de

Interview mit Brian Cody

Grazer Professor plädiert für Einsatz aktiver Gebäudehüllen: Brian Cody plädiert für das Konzept „Form follows energy“. Der Professor an der Technischen Universität Graz ist davon überzeugt, dass die Gebäudehülle der Zukunft ihrem Umfeld mehr geben wird als sie zuvor an Energie- und Materialaufwand gekostet hat. Im Interview mit SONNENENERGIE beschreibt er wesentliche Herausforderungen der bauwerkintegrierten Solarenergienutzung.

SONNENENERGIE: Herr Professor Cody, welche Bedeutung hat die Fassade der Zukunft?

Cody: „Der Fassade kommt die Schlüsselrolle zu, denn sie vermittelt beim Gebäude zwischen innen und außen, und sie dient der Energieerzeugung. Im Prinzip muss jeder Quadratmillimeter etwas leisten können.“

SONNENENERGIE: Was braucht es, um die Entwicklung dahin ins Rollen zu bringen?

Cody: „Vor allem bedarf es des Nachdenkens. Aber da sind nicht allein die Architekten gefordert, und es ist nicht nur ein wirtschaftliches Thema, wie so oft dargestellt. Es ist in Wahrheit sogar kaum ein wirtschaftliches Thema, es sind vielmehr etliche Faktoren, die hemmend wirken. Eine gelungene Integration in ein architektonisches Gesamtkonzept ist eben nicht so einfach.“

SONNENENERGIE: Wie kommen Sie darauf, dass das Thema Wirtschaftlichkeit gar nicht so entscheidend ist?

Cody: „Man sieht das an vielen Wettbewerben, bei denen Geld oft keinerlei Rolle spielt. Doch auch da gibt es kaum aktivierte Gebäudehüllen. Und das liegt nur daran, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt. Sonst würden doch viel mehr gute Projekte vorgeschlagen.“

SONNENENERGIE: Sehen Sie allgemein Unterschiede international?

Cody: „Es gibt schon einen differenzierten Umgang regional und international. Faktoren sind da kulturelle Hintergründe, beziehungsweise ob die Politik es fördert oder ob es gute Vorbilder gibt. Ich habe oft das Gefühl, dass es in den asiatischen Städten und im Nahen Osten mit viel höherer Geschwindigkeit voran geht als bei uns in Europa. Wir sind bequem geworden, weil wir meinen, wir sind schon ganz vorne.“

SONNENENERGIE: Werden Sie eigentlich von Ihren Kunden angesprochen oder suchen Sie diese?

Cody: „Vermutlich werde ich gefunden. Jedenfalls suche ich nicht nach ihnen.“

Das Interview führte Martin Frey am Rande der 4. Tagung Zukunft SolarArchitektur am 6. September 2012 im ZDF-Konferenzzentrum in Mainz.

Zur Person: Prof. Cody ist Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens ENERGY DESIGN CODY in Graz. Er hat seine Expertise unter anderem für den Neubau des Wechselrichterherstellers Fronius in Wels, für die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main sowie für das Neue Museum auf der Berliner Museumsinsel eingebracht. Neben der Strom- und Wärmegewinnung sieht Cody Möglichkeiten, über die Gebäudehülle Wasser und Sauerstoff im urbanen Raum zu gewinnen oder den Wind zur Klimatisierung zu nutzen.

Martin Frey