Après Paris: Die Konsequenzen der Klimakonferenz von Paris

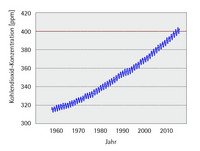

Monatliche Werte für die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid aus direkten Messungen auf Hawaii von März 1958 bis Januar 2016 (blau). Die symbolische 400-ppm-Schwelle ist als rote Linie markiert, Graphik: Georg Feulner; Daten: National Oceanic & Atmospheric Admimistration (NOAA)

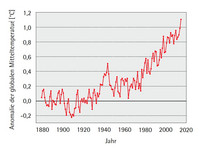

Abweichungen der globalen Mitteltemperatur für die Jahre von 1880 bis 2015 (rot) vom Mittelwert über den Zeitraum 1880–1909 (graue Linie), Quelle: Graphik: Georg Feulner; Daten: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Institute for Space Studies

Teil 1: Die Zukunft des Klimas: Am 12. Dezember 2015 ging die weltweit viel beachtete 21. UN-Klimakonferenz von Paris mit dem Abschluss eines lange erwarteten Abkommens zu Ende. In diesem Beitrag sollen die wissenschaftliche und politische Ausgangslage dieser Konferenz, die Kernaussagen des Klimavertrags von Paris sowie die Auswirkungen des geschlossenen Abkommens kurz erläutert werden.

Die bisherige Erwärmung

Der Mensch verändert das Klima unserer Erde in erheblichem Maße. Primäre Ursache des anthropogenen, also menschgemachten, Klimawandels ist die Emission des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2), das vor allem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, dazu zählen Braun- und Steinkohle, Erdöl und Erdgas, entsteht. Seit Beginn der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid stetig angestiegen. Lag die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre in vorindustrieller Zeit noch bei einem Wert von rund 280 ppm (parts per million, also die Zahl von CO2-Molekülen pro einer Million Teilchen in der Luft), so hat sie vor kurzem die, rein symbolische, Schwelle von 400 ppm überschritten1). Der aktuelle Stand der seit Ende der 1950er Jahre auf dem abgelegenen Vulkan Mauna Loa auf Hawaii gemessenen Kohlendioxid-Konzentration der Luft ist in Bild 1 gezeigt. Es ist offensichtlich, dass die CO2-Konzentration der Erdatmosphäre bis zum heutigen Tag weiter ungebremst anwächst.

Seit den Pionierarbeiten von Forschern wie Joseph Fourier (1768-1830), John Tyndall (1820-1893) und Svante Arrhenius (1859-1927) im 19. Jahrhundert wissen wir, dass Kohlendioxid als Treibhausgas wirkt und Wärmestrahlung in der Atmosphäre der Erde zurückhält, die sonst ungehindert ins Weltall entweichen würde. Die oben beschriebene Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, wie sie seit Beginn der industriellen Revolution zu verzeichnen ist, muss daher zwangsläufig mit einer Erwärmung des Klimas einhergehen. Diese globale Erwärmung in den letzten zwei Jahrhunderten ist eindeutig belegt. Nicht nur direkt sichtbare Phänomene wie das Abschmelzen der Gletscher, der Rückgang des arktischen Meereises oder Veränderungen der Vegetationsperiode weisen auf eine Erwärmung hin, sie lässt sich auch klar in den an Tausenden Wetterstationen rund um die Welt gemessenen Temperatur-Zeitreihen nachweisen. Aus den Temperaturmessungen dieser Stationen lässt sich die globale Mitteltemperatur berechnen, die eine charakteristische Maßzahl für Ausmaß und Fortschritt der Erwärmung darstellt.

Die Zeitreihe dieser jährlichen und global gemittelten bodennahen Lufttemperatur ist in Bild 2 dargestellt. Die Erwärmung der irdischen Atmosphäre um ungefähr 1°C seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist in dieser Zeitreihe offensichtlich. Sowohl das Jahr 2014 als auch das Jahr 2015 stellten jeweils Rekorde als wärmste Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf. Die globale Mitteltemperatur lag 2015 zum ersten Mal mehr als 1°C über den Temperaturen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Es fällt zudem auf, dass sich die Jahre mit Rekordtemperaturen gerade in den letzten beiden Jahrzehnten häufen. Die von den menschlichen Treibhausgas-Emissionen verursachte Klima-Erwärmung schreitet also ungebremst voran.

Die Zukunft des Klimas

Wie wird sich die Erwärmung in der Zukunft fortsetzen? Dies hängt natürlich maßgeblich von unserem zukünftigen Emissionsverhalten ab. Für den letzten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wurde die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur bis zum Jahr 2100 für verschiedene Emissionsszenarien mit Hilfe von Klimamodellen berechnet. Diese Projektionen für die künftige Erwärmung sind in Bild 3 gezeigt.

Falls die Menschheit ihre bisherige Rate von Treibhausgas-Emissionen fortsetzt (in der Graphik in rot dargestellt), könnte der zusätzliche Temperaturanstieg über das 21. Jahrhundert rund 4°C (also etwa 5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau) betragen. Für ein Klimaschutz-Szenario (blauer Pfad) würde die globale Temperatur um ein weiteres Grad ansteigen, so dass die globale Erwärmung im Jahr 2100 etwa 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Ära betragen würde. Für die Menschheit ergibt sich daraus die Frage, welchen dieser Pfade sie in Zukunft beschreiten will. Für diese politische Entscheidung spielen natürlich die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen, die sich aus der bisherigen und zukünftigen Erwärmung ergeben, eine wichtige Rolle.

Folgen der Erwärmung

Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien über Klimafolgen für verschiedene Regionen und Sektoren zeigt, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels mit wachsender Temperatur zunehmen. Dies illustriert zum Beispiel Bild 4, in der die klimabedingten Risiken auf globaler Ebene für den letzten Sachstandsbericht des IPCC zusammengefasst wurden.

Aus der in Bild 4 gezeigten Betrachtung von globalen Klimafolgen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die globale Erwärmung möglichst nicht über eine Temperaturerhöhung von 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau (rechtes Thermometer in der Abbildung) hinausgehen sollte. Dann wären, zumindest für die global aggregierten Klimafolgen, die zusätzlichen Risiken durch den Klimawandel noch moderat. Aus der Abbildung wird aber auch deutlich, dass bereits bei einer Erwärmung unterhalb von 2°C gegenüber der vorindustriellen Zeit die Folgen für einzelne Systeme schwerwiegend sein werden. Dies betrifft insbesondere die Zunahme von extremen Wetterereignissen und die Gefährdung einzigartiger und bedrohter Ökosysteme und Kulturen, für die das zusätzliche Risiko bei einer Erwärmung um 2°C im globalen Mittel bereits als hoch einzustufen ist. Das sogenannte "Zwei-Grad-Ziel" der internationalen Klimapolitik ist insofern als Minimalziel anzusehen. In jedem Falle müssen die Emissionen aber so bald wie möglich maßgeblich reduziert werden, um selbst dieses Minimalziel zu erreichen und die vom Menschen verursachte Erderwärmung auf maximal 2°C zu begrenzen.

lesen Sie weiter in der SONNENENERGIE

... den kompletten Artikel lesen Sie in der SONNENENERGIE. Hier können Sie die sich der DGS anschließen, Sie erhalten die SONNENENERGIE dann regelmäßig frei Haus geliefert, lukrative Prämien erleichtern zudem den Beitritt. Hier können Sie nachsehen wo sich der nächstgelegene Verkaufsstand für den Kauf des aktuellen Einzelheftes befindet.

Die SONNENENERGIE gibt es auch in einer digitalen Version. Die Online-Ausgabe ist sie mit allen gängigen Systemen kompatibel und plattformübergreifend nutzbar. Die digitale Version Deutschlands ältester Fachzeitschrift für Erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Energiewende können Sie überall komfortabel lesen: Ob mit dem Browser am PC und Mac, auf dem Laptop, auf Ihrem Smartphone, dem Tablet-PC oder auch mit dem iPad. So haben Sie die SONNENENERGIE immer bei sich, ob zu hause oder unterwegs. Näheres dazu hier.

Dr. Georg Feulner