Nicht auf dem Rückzug

(Braun)kohle stellt sich dem marktgetriebenen Ausstieg in den Weg: Am 10. Juli veröffentlichte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDW) eine Pressemeldung mit dem Untertitel: "Anteil der Erneuerbaren steigt um 10 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum. Darin ist zu lesen, dass die Erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2018 bei der Stromerzeugung erstmals vor der Braun- und Steinkohle lagen. So haben die Erneuerbaren nach ersten Schätzungen eine Bruttostrommenge von etwa 118 TWh bereitgestellt, was einem Anstieg von über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Ihr Anteil an der Stromerzeugung lag demnach im ersten Halbjahr 2018 bei rund 36 Prozent. Dagegen ist die Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle mit etwa 114 TWh deutlich zurückgegangen, auch bei Erdgas ist ein Rückgang auf unter 40 TWh im ersten Halbjahr 2018 zu beobachten. Die Kernenergie lieferte rund 37 TWh. Das Fazit des BDEW, welches auch bei Twitter verkündet wurde: "Marktgetriebener und schrittweiser Kohleausstieg ist in vollem Gange!"

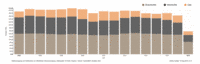

Jährliche Stromproduktion in Deutschland durch Braunkohle, Steinkohle und Gas

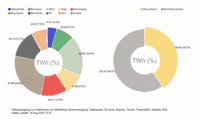

Nettostromerzeugung im ersten HJ 2018

Absolute Änderung der Stromerzeugung: erstes HJ 2018 gegenüber erstes HJ 2017

Relative Änderung der Stromerzeugung: erstes HJ 2018 gegenüber erstes HJ 2017

Stromerzeugung in Deutschland, 01.01.2018 bis 18.08.2018 (Quelle jeweils: Fraunhofer ISE/www.energy-charts.de)

Stimmt das denn so auch?

Sieht man sich speziell die Nettostromerzeugung an und betrachtet dabei die importierte Steinkohle und heimische Braunkohle differenziert, lässt sich ein ganz anderer Trend erkennen: Demnach findet kein Ausstieg aus der Kohle als solches, sondern höchstens einer aus der teuren Steinkohle, statt. Die immer flexibler werdenden Braunkohlekraftwerke erleben dagegen eine gewisse Renaissance. Von einem Kohleausstieg sind wir demnach weit entfernt. Neben dem Rückgang der Stromerzeugung durch Steinkohle ist auch ein solcher beim Erdgas zu beobachten. Nun egal, wie man zu der Erdgaspolitik der Bundesregierung stehen mag, der Trend weist nicht zu den "vermeintlich" sauberen Gaskraftwerken sondern vielmehr zu schmutzigen Braunkohlekraftwerken. Diese sind nicht nur klimaschädlich, sondern ein Quell meldepflichtiger Emissionen. Im Gegensatz zu den von Steinkohlekraftwerken emittierten Luftschadstoffen, nehmen sie sogar absolut, wie auch spezifisch, noch zu. Brisant: Am 17.08. ist die Frist für die Bundesregierung abgelaufen, zu der sie neue Grenzwerte für giftige Ausdünstungen aus Kohlekraftwerken in deutsches Recht hätte umsetzen müssen.

Nicht zu vergessen: Bei Bruttostromzahlen werden auch die Verluste der Kraftwerke als Verbrauch gerechnet, die Zahlen sind deshalb nur bedingt zu gebrauchen. Da beispielsweise die Pumpen und Anlagen fossiler Kraftwerke ebenfalls Energie verbrauchen, verringert sich so der Anteil, der ins Netz eingespeist wird.

Bruno Burger, Gruppenleiter Energiedaten und strategische Entwicklung beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg, rechnet deshalb mit bereinigten Nettozahlen zur öffentlichen Stromerzeugung, die er im Netz zur Verfügung stellt (www.energy-charts.de). Bei der Nettostromerzeugung sieht es im ersten Halbjahr gemäß ersten Hochrechnungen wie folgt aus: Erneuerbare Energien: 118,31 TWh (wie bei der Bruttostromerzeugung), der Zuwachs gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 (104,02 TWh) liegt bei 12%. Ihr Anteil an der Stromerzeugung beträgt 41% (Brutto: 36%), Braun- und Steinkohle produzierten zusammen 109,49 TWh (114 TWh). 1)

Von den 109,49 TWh haben die hiesigen Braunkohlekraftwerke im ersten Halbjahr 66,7 TWh ins öffentliche Netz eingespeist. Das sind laut Burger gerade mal zwei Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Der Verlierer bei der Stromproduktion ist deshalb die Steinkohle, die mit 36 Milliarden Kilowattstunden ein Fünftel weniger Strom erzeugte als noch im Vorjahr.

Wer verdrängt wen?

Die Mär, dass der Einspeisevorrang und somit die Zunahme an erneuerbaren Strom im Netz die dreckigen fossilen Energien verdrängen ist im Übrigen auch nicht ganz richtig, da die dreckigen Kraftwerke, siehe vor allem Braunkohle, munter weiter Strom produzieren und dieser Strom dann in den Export geht. Dieser Zuwachs an billigem, subventionierten Strom führt letztendlich auch dazu, dass in Europa so manche umweltfreundlichere Stromerzeugung unrentabel wird. Folglich verzerrt auch die Aussage "Erneuerbare Energie aus Deutschland gehen in den Export" die Realität, da es vor allem die nicht abgeregelten Kohlekraftwerke sind, die sich, um in der Sprache des BDEW zu bleiben, einem marktgetriebenen und schrittweisen Ausstieg verweigern. Das macht auch die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung deutlich. Ein Blogbeitrag des klimareporter-Blogs zitiert sie wie folgt: "Von einem marktwirtschaftlich getriebenen Kohleausstieg kann nicht die Rede sein, da der Anteil der Braunkohle nach wie vor hoch ist und kaum zurückgeht."

In einem Artikel in der "Welt" vom 26.07.2018 ist deshalb zu lesen, dass Braunkohlekraftwerke immer mehr zur Stütze der Stromversorgung werden. Hintergrund ist die Rekordhitze dieses Jahres, in der so manchem Kraftwerk das Kühlwasser ausging. Der Artikel startete mit dem zynischen Satz: "Ausgerechnet die politisch ungeliebten Braunkohle-Meiler sind gegen die Hitze immun." Dass Braunkohlekraftwerke maßgeblich zu der Klimaerwärmung beitragen und deren Betreiber nun stolz verkünden, ihre Kohlekraftwerke seien vom klimabedingten Wassermangel nicht betroffen, weil man sie mit dem Grundwasser kühlt, das für die Tagebaue aus bis zu 500 Meter Tiefe abgepumpt wird, ist nur schwer erträglich. Das Grubenwasser, das sommers wie winters nicht kälter oder wärmer als rund 20 Grad ist, kommt aus dem Boden, dort wo die Kohle für Millionen von Jahren lagerte. Dass wir uns nicht erlauben können, noch mehr davon in Form von Kohlenstoffdioxid an die Atmosphäre abzugeben, wird hier beflissentlich ignoriert. Auch dass uns nur noch ein geringes Emissions- bzw. CO2-Budget zur Verfügung steht, um eine Erderwärmung über eine definierte (kritische) Grenze hinaus zu vermeiden, egal. Es geht um Rendite, verkauft wird das als "Versorgungssicherheit".

Ebenso wenig fließt in die Diskussion ein, dass auch die Erneuerbaren, gerade in Zeiten hoher Einstrahlungswerte, für Versorgungssicherheit sorgen. Beispielsweise laufen Photovoltaik-Anlagen auf deutschen Dächern und Freiflächen in genau diesen Zeiten auf Hochtouren. So übernahmen im Juli 2018 Solarstromanlagen die komplette Spitzenstromerzeugung über Mittag: Ein großer Beitrag zur Versorgungssicherheit an diesen heißen Tagen. Genau bei solchen Wetterlagen erfüllen die Solarkraftwerke eine wichtige, netzstabilisierende Funktion. Auch wenn die Solarstromproduktion nicht rund um die Uhr läuft, gibt es da ja immer noch Biomassekraftwerke oder die 30.000 deutschen Windräder. All das soll aber offensichtlich nicht zügig ausgebaut werden, dafür sorgt die Bundesregierung seit Jahren. Und auch die Kommission für "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" bremst den raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung aus.

Nächstes Bremsmanöver: Netzausbau

Damit man sich aus Verantwortung nicht doch für einen schnelleren Kohleausstieg entscheidet, wird woanders vorgesorgt. So schrieb der CEO der RWE, Rolf Martin Schmitz, erst kürzlich: "Erneuerbare und Netze konsequent ausbauen. Je eher das gelingt, desto schneller wird die Kohle über den Markt aus dem System gedrängt. Erst aussteigen und dann nach Lösungen suchen, das gleicht Symbolpolitik." Nur speisen Erneuerbare, mit Ausnahme von Offshore-Windparks, gar nicht in die Höchstspannungsebene ein, die hier mit dem Netzausbau zu verstehen ist. Vielmehr ist es die Verteilnetzebene in der insbesondere PV ihren Platz hat.

Das sagt auch Bruno Burger "Wenn wir jetzt behaupten, dass wir die Braunkohle dringend für die heißen Sommertage brauchen, dann machen wir den Bock zum Gärtner. Die Gaskraftwerke laufen nach wie vor mit sehr geringer Leistung und könnten die thermisch abgeregelten Kraftwerke unterstützen oder ersetzen. Außerdem exportieren wir nach wie vor viel Strom ins Ausland. Es ist also nicht so, als könnte sich Deutschland nicht selbst versorgen. Nun sehen wir auch die Konsequenzen des geringen PV-Zubaus der letzten 5 Jahre. Mit mehr PV gäbe es kein Problem mit der Stromversorgung an heißen Tagen im Sommer."

Matthias Hüttmann