Der Fahrstromzähler im Elektrofahrzeug

Die Netzintegration von Elektrofahrzeugen, Teil 5: Neben den verschiedenen Wegen, wie man Energie in ein Elektrofahrzeug übertragen kann, sind wir in unserer Serie vor allem auf die Besonderheiten der kabelgebundenen Energieübertragung eingegangen. Der letzte Teil hat sich den unterschiedlichen Arten von Ladeinfrastruktur gewidmet und den Unterschied zwischen „Netzintegration“ und „Strom tanken“ herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang wurde auch das Konzept der „Stromstelle“ vorgestellt, worunter wir einen öffentlichen Netzzugangspunkt für mobile Stromverbraucher verstehen.

Ein zentraler Aspekt dabei ist, dass bei Stromstellen der Abrechnungspunkt und damit der Stromzähler nicht in der Steckdose, sondern im Elektrofahrzeug sitzt.

Bevor wir also auf die Details der technischen Umsetzung von Stromstellen eingehen, soll in diesem Teil der Serie vor allem die Notwendigkeit des mobilen Fahrstromzählers dargelegt und seine Vorteile erläutert werden.

Das fossile Tankstellenmonopol

Die fossil-atomare Stromwirtschaft lehnt den im Auto integrierten Fahrstromzähler kategorisch ab. Dies manifestiert sich auch im Anfang Februar 2010 vorgelegten deutsch-französischen Strategiepapier zur Elektromobilität. Dort wird, in einem unscheinbaren Nebensatz, ausdrücklich der Fahrstromzähler als zu kompliziert, zu teuer und unnötig dargestellt. Der Zähler in der Steckdose hingegen soll die einfachere Lösung sein, auch wenn, wie wir nachfolgend zeigen werden, vieles gegen diese Behauptung spricht. Weiterhin begründet man die Ablehnung des mobilen Fahrstromzählers damit, dass Fahrstrom weder gesondert erfasst noch besteuert werden soll und deshalb auch nicht gemessen werden muss.

Populistisch versucht die fossil-atomare Stromwirtschaft den Fahrstromzähler dadurch lächerlich zu machen, indem behauptet wird, dies sei, „als ob jeder Kunde das Recht hätte, seine eigene Waage zum Metzger mitzubringen“. Dieses Argument ist genauso peinlich, wie die immer noch anzutreffende Stammtischfloskel „Nachts scheint keine Sonne und deshalb taugt Solarstromtechnik nichts“. Der Wurstwarenvergleich wird leider auch auf der Ebene von internationalen Normungsgremien bemüht und hat dort, erschreckender Weise, durchschlagenden Erfolg. Dass es faktisch bereits heute, zumindest in Deutschland, ein liberalisiertes Messwesen gibt und damit im Stromsektor tatsächlich jeder Stromkunde seine „eigene Waage“ mitbringen darf, wird dabei gerne ignoriert.

Der Ort der Zählung ist jedoch von strategischer Bedeutung. Da die großen Netzbetreiber von regionalen Vertriebsmonopolen für Fahrstrom träumen, ist auch nachvollziehbar, warum man auch den Zähler besitzen will.

Erneuerbare Energiemengen

Im Arbeitskreis Mobilität des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) hat man sich für den mobilen Fahrstromzähler entschieden. Die Branche hat diesen Ende 2008 auf der nationalen Strategiekonferenz der Bundesregierung zur Elektromobilität gefordert. Die Argumentation für den Zähler im Fahrzeug ist vielschichtig und gleicht eher einem verwobenen Netz als einer geraden Linie.

Ein erster nahe liegender Grund für den Zähler im Fahrzeug ist die Tatsache, dass die EU von ihren Mitgliedsstaaten fordert, dass diese bis 2020 mindestens 10% erneuerbare Energien im Mobilitätssektor haben sollen. Vorerst wird der überwiegende Anteil über Biotreibstoffe erfüllt werden. Doch die Zielvorgaben sollen auch nach 2020 weiter ausgebaut werden und die Elektromobilität soll dann deutlich zur Zielerreichung beitragen. Doch wie bestimmt man die Energiemengen?

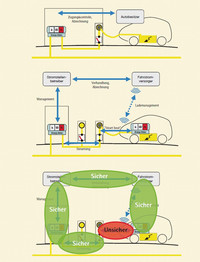

Da Elektrofahrzeuge besonders einfach und bequem an heimischen Steckdosen aufzuladen sind, wird dort die mit Abstand größte Energiemenge „getankt“. Diese Strommengen werden aber offiziell vom Hausstromzähler erfasst (Grafik 1) und können so nicht dem Mobilitätssektor zugeordnet werden. Erst durch den Fahrstromzähler können diese Strommengen gemessen und bilanziert werden. Ein Fahrstromzähler im Auto bedeutet dabei aber nicht, dass der Strom automatisch zweimal bezahlt werden muss. Er wird erstmal nur gesondert erfasst. So kann ein Staat der EU gegenüber sehr einfach und sehr genau nachweisen, wie viel erneuerbarer Strom im Mobilitätssektor verbraucht wird.

Die Fahrstromsteuer

Niemand redet gerne über neue Steuern. Doch ohne Steuereinnahmen kann ein Staat nicht funktionieren, denn die Erschaffung und der Unterhalt von gemeinschaftlicher Infrastruktur muss letztlich von den Bürgern finanziert werden. Für die Straßen haben wir hierfür die KFZ-Steuer und die Mineralölsteuer. Über letztere leisten alleine die PKWs der Bundesrepublik jährlich einen Betrag von grob 20 Milliarden Euro zum Erhalt der Verkehrswege. Wo soll dieses Geld in Zukunft eingesammelt werden, wenn es nur noch Elektrofahrzeuge gibt und kein Mineralöl mehr auf den Straßen verbrannt wird?

Die Umstellung auf Elektromobilität wird viele Jahrzehnte dauern. Dennoch sollte man von Anfang an eine klare Antwort auf die Frage der Besteuerung haben. Ansonsten droht das gleiche Fiasko wie bei den Biotreibstoffen, wo eine abrupte Änderung der Besteuerung in kürzester Zeit nicht nur den ganzen Sektor der regionalen Treibstoffproduktion ruiniert, sondern auch das Vertrauen in die Politik nachhaltig gestört hat.

Das deutsch-französische Strategiepapier lehnt ausdrücklich jegliche Besteuerung ab. Es bleibt aber auch die Antwort schuldig, wie die Straßen in Zukunft bezahlt werden sollen.

Die Branche der Erneuerbaren Energien will die schadstoffbasierte Fahrstromsteuer. Wer im Straßenverkehr viel Energie verbraucht — also viel fährt — der soll auch einen höheren Beitrag zur Erhaltung der Infrastruktur zahlen. Wer mit dreckigem fossil-atomarem Strom fährt und so seine Mitbürger durch Feinstaub, CO2-Emissionen und andere Schadstoffe belastet, der soll mehr zahlen, als jemand, der mit erneuerbaren Energien mobil ist. Dieser Ansatz wäre auch die sinnvollste Umsetzung der geforderten CO2-basierten KFZ-Steuer für Elektrofahrzeuge. Derzeit werden E-Mobile in Deutschland auch weiterhin nach Gewicht und nicht nach Klimagasen besteuert.

Jeder Fahrstromversorger kennt seinen Energiemix. Jeder Fahrstromzähler kennt den Energieverbrauch des dazugehörigen Fahrzeuges. Die Komplexität der schadstoffbasierten Fahrstromsteuer entspricht somit der Multiplikation von drei Zahlen (Energieverbrauch x Schadstofffaktor x Fahrstromsteuergrundbetrag).

Alternativ kann man auch einfach eine Fahrstromsteuer festlegen und diese bei der nachweislichen Nutzung von erneuerbarem Fahrstrom erlassen. Letztlich ist das Zahlen einer Fahrstromsteuer für die Akzeptanz der Elektromobilität überhaupt kein Problem. Der Staat muss lediglich sicherstellen, dass saubere erneuerbare E-Mobilität für den Bürger günstiger ist als dreckige fossil-atomare Mobilität. Es kommt also nicht darauf an, dass wir Steuerfreiheit haben, sondern wir brauchen nur einen klar erkennbaren, relativen Steuervorteil.

Vereinfachte Abrechnung

Elektrofahrzeuge sind die Energiesparlampen der Mobilität. Wie bei jeder Effizienztechnik sind die Anschaffungskosten hoch, dafür aber die Betriebskosten sehr gering. Bei einem typischen Elektroauto liegt der Strombedarf je 100 km bei rund 15 kWh. Legt man die durchschnittliche, tägliche Fahrstrecke von 30 km und einen Strompreis von 20 Cent/kWh zu Grunde, so generiert es an der Steckdose einen täglichen Umsatz von rund einem Euro. Die Kosten für den Abrechnungsvorgang übersteigen den Wert der Ware um ein Vielfaches. Bei den im Moment von der Stromwirtschaft diskutierten Systemen muss eine Vielzahl von Einzelbuchungen zwischen unterschiedlichen Systemen ausgetauscht, zugeordnet, zusammengefügt und verrechnet werden. Da hierbei automatisch personenbezogene Bewegungsprofile entstehen, muss auch noch die brisante Frage des Datenschutzes berücksichtigt werden, wodurch zusätzliche Komplexität und damit Kosten verursacht werden. All das gilt es europaweit einheitlich umzusetzen, bevor auch nur ein Euro verrechnet werden kann.

Es wäre viel einfacher, wenn ein Fahrstromzähler in einem Fahrzeug fest verbaut wäre. Dieser summiert naturgemäß alle mit dem Stromnetz ausgetauschten Energiemengen auf und er kann, wenn er „intelligent“ ist, dem Fahrzeugbesitzer dann auch sagen, wann und wo welche Energiemengen übertragen wurden. Der Kunde kann mit seinem Fahrstromversorger unterschiedliche Abrechnungsmodelle vereinbaren (monatliche Abschlagszahlungen, zeitgenaue Auslesung, Prepaid,?…). Die Überprüfung des Zählers und des Zählerstandes kann problemlos von einem unabhängigen Dritten (TÜV, DEKRA, …) im Rahmen der generellen technischen Kontrolle des Fahrzeuges vorgenommen werden — egal, ob es ein Elektro-LKW, E-Auto, E-Motorrad oder E-Roller ist.

Transparenz für den Kunden

Da man Strom nicht sehen kann, ist es für den Besitzer eines E-Mobils ohne Stromzähler unmöglich zu überprüfen, welche Energiemenge nun tatsächlich von einer Stromtankstelle zu seinem Fahrzeug übertragen wurde. Eichrechtlich ist deshalb eine Stromtankstelle ohne entsprechende Anzeige (und evtl. einen Quittungsdrucker) nicht zum Verkauf von Strom berechtigt. Dies ist auch einer der Gründe, warum es um die derzeit von RWE und dem ADAC aufgebaute Ladesäulen kontroverse Debatten gibt. Dort gibt es keinen sichtbaren Zähler, weshalb man derzeit zu Pauschaltarifen oder zum Verschenken von Strom gezwungen ist.

Noch komplizierter wird es, wenn man von den regional unterschiedlichen Ladesystembetreibern jeweils einzelne Abrechnungen bekommt. Eine Überprüfung der angeblich bereitgestellten Energiemengen wird in der Praxis unmöglich sein.

Der mobile Fahrstromzähler lässt all diese Probleme erst gar nicht aufkommen. Der Kunde kann immer genau sehen, wie viel Energie er in Summe in diesem Fahrzeug bereits verfahren hat.

Vereinfachte Infrastruktur

Der strategische Vorteil der Elektromobilität liegt unter anderem darin, dass eine flächendeckende Infrastruktur bereits vorhanden ist. Jede der x-Milliarden Steckdosen Europas ist eine potentielle „Tankstelle“. Da der Zugang zu dieser privaten Infrastruktur auch sehr bequem ist, wird dort auch in Zukunft ein Großteil (weit über 80%) aller Ladevorgänge stattfinden.

In kalten Regionen gibt es auch im öffentlichen Straßenraum bereits eine bestehende Infrastruktur, weil man dort im Winter die Verbrennungsmotoren warm halten muss. Allein Schweden hat über 500.000 Steckdosen an Parkplätzen. Doch keine davon hat einen eingebauten Stromzähler.

Will man nun, z.B. in Schweden, die Energiemengen der E-Mobilität erfassen und abrechnen, so hat man folgende Wahl: man rüstet alle (> 500.000) Steckdosen im Land mit einem Zähler aus und macht es zu einer Straftat, wenn an anderen Stellen Strom geladen wird, oder man schreibt den Fahrstromzähler für Neuwagen ab dem Jahr 201x gesetzlich vor und rüstet ihn dann in den wenigen bis dahin bereits zugelassenen E-Fahrzeugen nach.

Da es immer — also auch nach der Einführungsphase — deutlich mehr Parkplätze und damit mehr Ladepunkte als Elektrofahrzeuge geben wird, ist es viel einfacher und günstiger, die Zählung im Auto vorzunehmen. Der Verzicht auf ein komplexes Zähl- und Abrechnungssystem macht die Infrastruktur deutlich billiger und langlebiger. Im günstigsten Fall kann es sogar eine einfache (Elektroauto-Starkstrom-)Steckdose aus dem Baumarkt sein.

Der Fahrstromzähler bietet zudem auch deutlich mehr Flexibilität bei der Infrastruktur. Sollte es tatsächlich einmal in der fernen Zukunft Induktionsschleifen vor Ampeln oder auf Autobahnen geben, so könnte der mobile Fahrstromzähler auch diese Energiedienstleistungen korrekt erfassen und abrechnen. Das Messen und Zuordnen der einzelnen Verbräuche ist auf der Seite einer derartigen, gemeinsam genutzten Infrastruktur technisch unmöglich. Bei der Eisenbahn gibt es, vor allem im grenzübergreifenden Verkehr, durch die elektrischen Oberleitungen das Problem schon seit vielen Jahrzehnten. Dort ist die Lösung ebenfalls der mobile Fahrstromzähler in der Lokomotive.

Mehr Datenschutz

Elektromobilität wird alleine schon aufgrund von technischen Besonderheiten viele neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Neben den Fahrstromversorgern werden vor allem neue Mobilitätsdienstleister entstehen. Ein Kunde wird mit einem Dienstleister seiner Wahl und seines Vertrauens einen Vertrag abschließen. Dort kann eindeutig geregelt werden, was die eine Seite von der jeweils anderen erwartet und was eine bestimmte Dienstleistung kostet. Man muss also nicht bei jeder Ladesäule aufs Neue das Kleingedruckte lesen.

Auch der Austausch von Daten muss nur zwischen den bekannten Vertragspartnern erfolgen (Grafik 5). Man hat folglich einen besseren Überblick darüber, wer die möglicherweise personenbezogenen Daten besitzt und verarbeitet.

Ferner kann jeder Dienstleister seine Produkte unabhängig von anderen entwickeln. Volkswagen muss nur mit Volkswagen reden können und Nissan nur mit Nissan. Eine Standardisierung dieser Kommunikation wäre zwar interessant, doch ist dies aus vielen technischen und unternehmerischen Überlegungen weder sehr wahrscheinlich, noch erstrebenswert. Gerade in der Anfangsphase, in der viele neue Wege ausprobiert werden müssen, ist ein Wettstreit der Ideen und Lösungen wichtiger als praxisferne Standardisierungsbemühungen.

Das System mit dem Zähler in der Infrastruktur (Grafik 4) sieht auf dem Papier einfach aus. Es wingt jedoch zu hoch komplexen Standards in der Abrechnung.

Vor allem aufgrund der technischen Eigenheiten kryptographischer Systeme, ist jedoch nicht anzunehmen, dass hier eine einheitliche, einfache und bezahlbare Lösung gefunden werden kann, die gleichzeitig über mehrere Jahrzehnte Bestand haben wird. Eine detaillierte fachliche Begründung dieser Behauptung würde an dieser Stelle leider den Rahmen sprengen. Wir werden aber in einem der nächsten Teile dieser Serie noch etwas genauer darauf eingehen.

Gleichzeitig verlangt der Zähler in der Infrastruktur auch von einem Autobesitzer, dass er fremden Steckdosenbetreibern, mit denen er kein Vertragsverhältnis hat, die Abbuchung von Geldbeträgen erlaubt. Will man das Problem in ein einfaches Bild packen, so besteht die Herausforderung darin, dass in Europa langfristig hundert Millionen E-Fahrzeuge nicht nur über Jahrzehnte mit x-hundert Millionen Steckdosen „reden“ können, sondern ihnen auch blind vertrauen müssen.

Der Fahrstromzähler im Auto muss nur mit dem Autobesitzer und einem einzigen Dienstleister „reden“ können. Durch die Vielzahl der konkurrierenden Lösungen steigt zudem die Sicherheit des ganzen Systems (Grafik 6). Herstellerspezifische Lösungen müssen nicht offen gelegt werden („Security by obscurity“), sie können fortwährend weiterentwickelt werden („Moving target“) und haben in der Regel niemals alle einen gemeinsamen Angriffspunkt („Single point of failure“).

Mehr Wettbewerb

Wie bereits erläutert, hat der Standort des Zähler fundamentale Auswirkungen auf die Kommunikationspfade (Grafik 5) und damit auch auf die Bereiche, in denen Standardisierung zwingend notwendig ist. Eine Entkopplung der Sektoren ist schon alleine durch die stark abweichenden Zeitachsen geboten. In der Energiewirtschaft denkt man in Zeiträumen von 50 Jahren. Ein Auto hat einen Lebenszyklus von 15 Jahren und ein Computer von ca. 5 Jahren. Alle 10 Jahre gibt es einen neuen Standard in der Kommunikationstechnik und jede Woche wird ein neues Sicherheitsloch in einem Computersystem entdeckt. Wenn die Ladeinfrastruktur 50 Jahre ohne große Wartung überleben soll, so darf sie keine Technik enthalten, die jede Woche eine potentielle Wartung benötigt.

Der Fahrstromzähler im Auto erlaubt nicht nur eine Entkopplung der Kommunikation sondern auch einen Wettbewerb bei der technischen Datenübertragung (GSM, UMTS, WLAN, LTE, WiMAX, PLC,?…). Im banalsten Fall der Fälle kann diese Kommunikation, wie bisher auch, die jährliche Postkarte an den (Fahr-)Stromversorger mit dem aktuellen Zählerstand sein.

Vor allem in den ersten Jahr(zehnt)en der Markteinführung ist der Wettbewerb besonders wichtig. Die Geschäftsmodelle der zukünftigen E-Mobilität können heute zwar erahnt werden (Autoverkauf, Batterieverleih, Mobilitäsdienstleister, Fahrstromdienstleister, …), aber die dafür notwendigen technischen Kommunikationsbedürfnisse sind unbekannt und damit auch nicht standardisierbar.

Auch auf der Seite der Infrastruktur wird mehr Wettbewerb möglich, denn durch den mobilen Fahrstromzähler werden die zwingend erforderlichen, technischen Anforderungen geringer und damit steigt die Zahl der möglichen Lösungen.

Offentliche Infrastruktur

Der eingangs schon erwähnte Stromumsatz von rund einem Euro pro Tag und Parkplatz ist ein zentraler Grund, warum es keine öffentlichen Stromtankstellen geben wird: es gibt kein Geschäftsmodell für Steckdosen, die weit über 1.000 Euro kosten. Sobald die Betreiber dieser Stromvertriebsstellen versuchen die hohen Betriebskosten auf den verkauften Strom umzulegen, werden noch weniger Kunden kommen, da nur wenige E-Mobilisten auf diese Stromtankstellen tatsächlich angewiesen sind. In der Praxis werden die meisten Ladevorgänge im privaten Umfeld ablaufen.

Es gibt im öffentlichen Raum noch ein anderes Problem: Die Kommunen dürfen diese Flächen nicht exklusiv an ein Unternehmen „verschenken“. Um also keine unerlaubte Beihilfe und damit Marktverzerrung zu leisten, ist die Kommune gezwungen für den Standplatz einer Stromtankstelle eine Standgebühr zu berechnen. War der wirtschaftliche Betrieb einer Ladesäule schon vorher nicht darstellbar, so wird er nun komplett unmöglich.

Alle heutigen Bemühungen um die Ladeinfrastruktur versuchen Stromtankstellen zu realisieren. Wenn möglich wollen die Betreiber in diesem Zuge auch gleich ganze Regionen in Vertriebsmonopole verwandeln. Warum der Gesetzgeber aber gerade hier die zwingend gebotene Trennung von Produktion, Netz und Vertrieb aufheben sollte, ist nicht nachvollziehbar. Ladepunkte im öffentlichen Raum sind natürliche Netzmonopole und gehören auch so behandelt. Öffentliche Standorte für Ladeinfrastruktur muss diskriminierungsfrei allen Fahrstromanbietern offen stehen. Der Begriff „Roaming“ ist in diesem Zusammenhang jedoch genau die falsche Denkweise. „Roaming“ ist ein Synonym für Marktabschottung durch überhöhte Gebühren für Konkurrenten. Den richtigen Ansatz verkörpern die aus dem normalen Stromnetz bekannten, einheitlichen Netznutzungsentgelte.

Stromtankstellen-Monopole oder öffentliche Stromstellen?

Wie bereits im letzten Teil dieser Serie aufgezeigt, gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Konzepte im Bereich der Infrastruktur. Diese haben wiederum Auswirkungen auf die angestrebten Geschäftsmodelle und das mögliche Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Der Vollständigkeit halber sollen die Ansätze hier noch einmal kurz skizziert werden:

- Strom tanken: Hier steht der Verkauf von „kWh“-Strom im Vordergrund. Das unternehmerische Ziel ist der Besitz und die Kontrolle der Infrastruktur und der Parkplätze (Standortvorteil). Die Maximierung des Stromdurchsatzes durch diese Infrastruktur erreicht man, indem man möglichst viele Fahrzeuge in möglichst kurzer Zeit „betankt“. Die gewünschte Infrastruktur sind (Stark-)Stromtankstellen an wenigen, strategisch günstigen Orten.

- Netzintegration: E-Fahrzeuge sollen möglichst optimal mit dem Stromnetz verbunden werden. Es steht der Verkauf von „km“ (Mobilitätsdienstleistungen) oder „kW“ (Netzdienstleistungen) im Vordergrund. Die Dienstleister wollen auf der einen Seite die Batterien der/ihrer Fahrzeuge optimal nutzen und gleichzeitig die Mobilitätsbedürfnisse des Autobesitzers erfüllen. Hier ist es vorteilhaft, wenn die Akkus möglichst immer mit dem Netz verbunden sind. Benötigt wird im optimalen Fall eine flächendeckende (öffentliche) Infrastruktur von Stromstellen.

Der Begriff „tanken“ beinhaltet, dass eigentlich keine zeitlichen Spielräume bestehen. Der Kunde kommt und will seine Ware gleich mitnehmen. Das Potential, die Lasten zu verlagern, ist tendenziell nicht vorhanden. Da Strom verkauft wird, sieht man folglich auch den Zähler als Bestandteil der stationären Verkaufsstelle (Stromtankstelle).

Bei der Netzintegration ist die Infrastruktur nur eine Stelle, an der man Zugang zum Stromnetz bekommen kann. Die Stromstellen sind Bestandteil des normalen Stromnetzes und werden im öffentlichen Raum über die normalen Netzentgelte refinanziert. Der Punkt, an dem die Ware an den Kunden übergeben wird, liegt im Auto. Die Ware kann hierbei, je nach Geschäftsmodell, entweder der gefahrene „km“, der übertragene Strom („kWh“) oder die bereitgestellte Leistung („kW“) sein.

Netzintegration ist immer bidirektional. Manchmal wird Strom („kWh“) an das Auto übergeben und manchmal werden Dienstleistungen für das Netz erbracht („kW“ oder „kWh“). Technisch gesehen ist der Hauptakteur immer der Akku des Fahrzeuges. Doch im zweiten Fall ist er sogar „der Metzger“ und damit hat das Auto das Recht auf einen Fahrstromzähler. Das Stromnetz hat jedoch immer nur eine passive, durchleitende Funktion.

Das Zusammenspiel mit Erneuerbaren Energien

Die Elektromobilität kann in einem erneuerbaren Energiesystem eine wichtige Rolle spielen. Die mobilen Stromspeicher haben das Potential, einen signifikanten Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze zu leisten, denn sie stellen eine große, zeitlich verlagerbare Last dar.

Nur wenn es gelingt, Netzintegration zu verwirklichen, können Elektrofahrzeuge den erneuerbaren Energien helfen. Erst durch das statistisch vorhersagbare Verhalten großer Flotten werden die Energiemengen kalkulierbar und steuerbar. Dies verlangt nach Fahrstromversorgern und Mobilitätsdienstleistern. Nur der zuständige Dienstleister (oder Eigentümer) hat das notwendige Wissen über die technische Beschaffenheit der Fahrzeuge und die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Autobesitzer. Diese Kenntnis ist entscheidend für eine optimale Netzintegration und gleichzeitig ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, weshalb man sie nicht an dritte weitergeben wird. Das Verlagern der Energieflüsse kann auch immer nur mit Zustimmung des Fahrzeug- und Akkubesitzers erfolgen, denn dort wird letztlich die technische Entscheidung getroffen und dort müssen die ökonomischen Vor- und Nachteile abgewogen werden. Eine Steckdose kann dem Auto nicht befehlen, sie kann lediglich Grenzen festlegen.

Der Hauptakteur ist das E-Fahrzeug und sein Stromspeicher. Die wichtigste Kenngröße für alle Geschäftsmodelle sind die übertragenen Energiemengen. Wer den Zähler in der Ladesäule platziert, der erzeugt eine künstliche Trennung von Daten, die später wieder mit viel Aufwand zusammengeführt werden müssen. Die einfachste Lösung des Problems besteht darin, den Fahrstromzähler in das Auto fest zu integrieren.

Spätestens bei den Überlegungen zu der Integration von E-Fahrzeugen in erneuerbare Kombikraftwerke wird deutlich, dass jedes Fahrzeug in diesem Kontext eindeutig bilanziert werden muss und somit einen Fahrstromzähler braucht. Das erneuerbare E-Mobil mit seiner Fähigkeit, Energiemengen zeitlich zu verlagern, ist ein aktiver Baustein der Energieversorgung, so wie jedes Windrad, Blockheizkraftwerk oder Solarstromkraftwerk.

Der mobile Fahrstromzähler

Wir behandeln Elektrofahrzeuge wie Bügeleisen, obwohl sie deutlich mehr sind als nur noch ein dummer, passiver Stromverbraucher. Im Prinzip sind Elektrofahrzeuge vielmehr rollende, intelligente Häuser, die bisher aber noch keinen Anspruch auf einen eigenen (Fahr-)Stromversorger und einen eigenen (Fahr-)Stromzähler haben.

Technisch ist der mobile Fahrstromzähler sehr einfach und mit nur geringen Mehrkosten umzusetzen. Jedes Batteriemanagementsystem, jede fahrzeugseitige Lade- oder Leistungselektronik muss die erforderlichen Parameter sowieso erfassen. Ein für die Strommessung erforderlicher Chip kostet in großen Stückzahlen weniger als fünf Euro, hat die Größe von weniger als einem Quadratzentimeter und kann manipulationssicher direkt in der Fahrzeugelektronik integriert werden.

Rechtlich gibt es den mobilen Fahrstromzähler heute noch nicht. Angeblich, weil ein Auto keinen festen Standort, also keine Postanschrift hat. Doch dies ist keine technische Hürde, sondern die Konsequenz der Tatsache, dass Elektrofahrzeuge in unserer Gesetzgebung bisher nicht berücksichtigt wurden.

Wenn man mehr Transparenz, mehr Steuergerechtigkeit, mehr Wettbewerb, mehr Innovation und mehr erneuerbare Energien in die Elektromobilität bekommen will, dann kommt man an dem mobilen Fahrstromzähler nicht vorbei.

Tomi Engel